本家たん熊はお座敷で食べる割烹料理の老舗です。名物はすっぽん料理の“丸鍋”。

様々な経験を経て「もんも」(そのままという意味)を大切にした、シンプルでごまかしのない伝統の味を提供されています。

昭和の時代“京料理の神様”として名を馳せた初代栗栖熊三郎の名を継ぎ、京料理の本質を追究し続ける。決して驕らず、決して流されない、現在も尚進化を続ける二代目栗栖熊三郎さんの生き様に「和こころ」が見えました。

「たん熊は『丹波の熊三郎』が由来です。昭和の京料理の業界で“京料理の神様”と言われた祖父栗栖熊三郎が昭和3年に創業しました。

祖父は12歳の時に丹波から上京、祇園町で有名な『八百平(やおへい)』という青物問屋に奉公しました。京都の名だたる料亭に野菜を卸していた中で、板前さんに興味を持ち、八百平のご主人の紹介で、錦の西洞院にあった「丹榮」さんに勤め始めたのが料理人へのキッカケでした。八百平で3年奉公、15歳から板前の修業に入り、18年間修行して33歳で独立したそうです。

私は二十歳の時に祖父の後を継ぎ、平成元年に店の名前を“本家たん熊”に、そして私が京料理の修業を始めて17年経った平成3年、37歳の時に改名して戸籍から『栗栖熊三郎』の名前を襲名しました。」

「私の料理は、お客さんが玄関を入った瞬間からお店を出られるまでです。この店のすべてに私のやってきたことが表現されています。お客さんが玄関を入られた瞬間から、亭主としての最大のプロデュースをするのが私の心構えです。

料理は芝居なんです。ストーリーがとても大切。座敷はステージです。

構成、演出、そして料理のテクニック、全部が揃って初めて「あーよかった。また食べたい。」って言われるんです。

おいしい料理をつくるというのは大前提。

「これ以外にはないくらいおいしい!」と言ってもらうために、全てのしつらえを私がしています。部屋の佇まい、料理の内容、出す順番、盛り付ける器、料理を出すタイミングまで、作品の演出はすべて私です。

座敷の掛け軸は季節に合わせて私が選びます。お花も私が選んで、私がいけています。メニューの文字も私が筆で書いています。

最高のプロデュースをするために、いろいろなことを勉強していますので、ちょっとしたサービスでも違うんです。それを40年間やってきて現在にいたるので、この店そのものが私の料理なんです。」

「京料理にもいろんな種類があって、考え方は全部違います。

カウンターで対面で食べていただくもの、宴会場で大勢の人たちに一度に料理を振る舞うもの、私のところは“板前割烹”の精神を重んじたお座敷料理です。

※板前割烹とは?

初代栗栖熊三郎が昭和の初めにやっていた板前割烹スタイルのお店は、今はほとんどなくなりました。昔はお客さんが来られてからその日の素材が書いてある「色書き」というメニューをご覧になって、主人とやりとりしながら“今日は何が美味しいか?” “おすすめの素材は?”等言葉を掛け合いながらメニューを2,3品注文するスタイルでした。

板前割烹いうたら同時に相手できるのは8人くらいまでです。

時間が経つと、素材そのものが持ってる「気」が失せてしまいます。おいしいもんをいちばんおいしい時に食べてもらいたいから、お客さんが来はってから準備します。だから一度に2組くらいしか対応できません。

スペシャルな料理でも「もう一回食べたい!」って言われるもんでなかったらアカンて思います。おいしいもんはナンボでもある中で、「もう一回食べたいな!」と思うくらいおいしいっていうのが大事。そしてこれが難しい。」

「ウチの丸鍋(すっぽん鍋)は濁りがない。臭みがない。生臭くない。

肉がとろーっと煮えてるでしょ?炊き方があるんです。

スープにものすごく肉のうまみが出てるでしょ?昆布やカツオなどの出汁は一切入ってないんです。水とすっぽんだけでこのスープの味を出すんです。すっぽんの身から出た味だけ。

お客さんはいろいろいはります。せやけど、10人来はったら8,9人が絶賛しはる、この味は出せんよていうのが名物です。すっぽん言うたらあの味やなと言われへんかったら名物とは言えへんのです。

祖父はいつも、「“これでできた”とか“これで最高や”とか“これで完成した”とは思ったら絶対アカン」って言うてました。

料理は相手が変わりますから、「今日これができたから安心」という訳にはいかへんのです。食材の大きさも変わるし、いい食材ばかりが入ってくるとも限りません。その日の食材を使って、その日の最高の料理にする。毎日これの繰り返しです。

“名物”にふさわしい安定した味を提供できること。

そのために、祖父の代から何度も何度も試行錯誤して作ってきたもの、それが“本家たん熊の味”なんです。」

「“それ以上”を目指すなら日本文化を勉強しなさい」

「私は訳あって、祖父母に育てられました。祖父は非常に特殊というか、ほかの料理屋さんのご主人でそんだけ京料理の勉強をしはった人はちょっとない、というくらいの人でした。

でも、全部納得がいくほどやらはったかというたら、そうではなかったです。祖父はよく「ワシに学問があったらなぁ」と言っていました。私にも「ワシは小学校しか出れてない。お前はしっかり日本の文化を勉強してくれよ」と言うてました。

例えば料理をつくる。作って器に入れてお出しして、おいしいいうてお客さんに喜んでもらう。 そこまではよかったけど、そこから先もっと深めていこうと思ったら文化を勉強しなアカン。

そういうことやったんやと思います。

特にやかましく言われたのは「書道」と「茶道」と「謡曲」の心得についてです。「料理屋の主人ともあろうものが…」というのが口癖で、巻紙に献立をスラスラと書けなアカン、茶道の心得がないとアカン、謡い(謡曲)のひとつも謡えなアカンと。

お茶というのは、“もてなし文化”の総合なんです。料理屋の主人として、おもてなしの総合プロデュースということにかけては、お茶の心得は絶対に必要だと言われました。

書道は小学校から寺町の寺子屋で始めました。「習字」です。中学に入って先生が変わって「書道」の基礎を習った後、大学時代は日本一と言われた先生に師事しました。綺麗な字の先には「なんかわからんけど魅力のある字」というのがあるんですね。バランスのいい綺麗でお手本のような字というのと、魅力的な「ええ書やなー」というのはちょっと違うんです。

大学から習った先生はその「ええ書」ができる人やったんです。その先生に出会えたから一時は本気で書の道に進もうと考えていました。

茶道は祖父の時代にご贔屓にしていただいていたお客様に紹介していただきました。私の師匠は84歳で亡くなったんですが、最終的に表千家のトップにまでなった、死ぬまで走り続けたようなすごい方でした。

このお茶の宗匠には本当にかわいがってもらいました。

私が後を継いだ後2年ほどで祖父が亡くなり、悩んでた時期、料理の本質を教えていただいたのも宗匠でした。」

「“これでええ”ということはない」

「なんでも上には上、先には先があるんです。瞬間の“これで最高”というのができたって、まだ上があります。奥の奥、先の先は絶対あるから死ぬまで勉強、終わりはありません。

1年経ったら自分も去年の自分ではないんです。お茶一服立てるのでも、感じることが違うんです。全く同じというのはひとつもない。だからおんなじことをずっと続けられるんだと思います。

日本の芸ってそういうことなんです。」

「ワシは一言もお前に教えはせんけども、まぁ、そのうちわかるわ」

「積み重ねた経験でわかることもようけ(たくさん)あります。

日本の文化というのは、奥に行くほど『微妙』です。その微妙が表現できてこその『奥』で。歳いって、眼も歯も悪くなり、頭は薄くなる。そこまで重ねて初めてわかってくるもんがあります。

“老料理人の枯れた味”ってわかりますか?

“枯れた”というのは歳が行くということです。西洋風に言うと「死」やけど、日本風に言うと「死ぬちょっと前」ですね。歳いって死ぬ前の10年20年の枯れた味は、若い人には絶対出せへん“枯れた味”なんです。

この“枯れた”という表現は、料理だけではなくて書道や茶道なんかの日本の芸に特にあります。身体は動かへんけど、その上に何かがある。

これまでいろんなことに挑戦してきた経験があるからわかることがある。

祖父が言いたかったのはそういうことなんだと思います。」

「料理は“もんも”やないとあかん」

「たん熊というよりも栗栖熊三郎の料理哲学の一番根底をなすものが「料理は“もんも”やないとあかん」です。

“もんも”とは“まんま”、“そのまんま”という意味です。素材をいじくりまわしたらあかんってやかましく言うたはりました。パッと見たら何かわかる。そういう“そのまんま(もんも)”が大切なんです。

例えば、前菜にしても、うちでは三種です。にぎやかにしようと思ったら五種とか八種とかできるんですが、三種なんです。この3つというのは、ごまかしようがないんです。数で勝負ではなく、味で勝負なんです。

“シンプル”。それが鉄則です。」

「私には今まで大きなターニングポイントがいくつかありました。」

▼ 20歳の決断

「20歳の時、祖父が亡くなりました。当時本気で取り組んでいた書道の道を諦めて、料理の道に進むことを決めたのがこの時でした。茶道を習い始めたのもこの頃です。ご縁があって紹介していただいたのが菅田先生です。ものすごい厳しかったけど、ものすごいええ(良い)先生でした。

後を継ぐと決めてからの最初の5年は本当に大変でした。誰も教えてくれる人がいない中、できひんし、おもしろないし、また考えてもわからん。悪循環で何回辞めようかと思たかわからないくらい嫌でした。

そんな時に助けてくれたのも菅田先生です。

『他人に教えてもらおうと思うのがアカン。自分でやって、経験をつんでいかなアカンわ』って気づかせてもらいました。そう思い始めてから道が開けていきました。

やっては潰し、やっては潰しですけどひとつずつ、ひとつずつ答えが出てきたという感じで、全部手探りで進み続けて、その中から明かりが見え始めたのは12,3年経った頃でした。

まだまだ今でも手探りではありますけど“祖父の店”から“私の店”として動き始めたのが30歳を過ぎた頃でした。」

▼ 40歳の頑張り

「その後、平成元年、35歳の時に店の名前を“本家たん熊”に変えました。そして、38歳で祖父の名前“栗栖熊三郎”を襲名して戸籍を変えました。17年間修業をしての襲名。祖母が各所に挨拶状を出してくれて、それはもう昭和の料理の神様でしたから、“熊三郎”の名を継ぐのは本当に大変なことでした。

40歳からは、テレビの取材や店舗展開の話なんかも全部断って料理に没頭しました。頑張って頑張って頑張って頑張って…嫌になる暇がないくらい頑張りました。結果、試行錯誤を繰り返して、ある程度まではできるようになってきました。

ところが、50歳を前に、それ以上にならんようになったんです。お客さんが何遍来はっても、毎回最高に満足してくれるというのができひんのです。悶々としながらとにかく頑張りました。」

▼50歳の気づき

「48~49歳の頃は、祖父が私に言った『ワシは一言もお前に教えはせんけどもそのうちわかるわ』っていう言葉を考えてた時期でした。

そのうちって、30年やってきて、ちょっとした自信はあっても確信までいかへん。そのうちっていつなんやろ?49歳にもなってまだ確信も得られへんというので、焦って、やっぱり私にはもう難しいかなて思ってたんです。

50歳の誕生日を迎え、ふと、いつも大切にしていた川端康成先生の「美しい日本の私」という本を読み返しました。最初、道元禅師の和謡で「春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪冴えて涼しかりけり」というので始まります。

今まで何百回と読んでるのにその時はたと、答えはこんな簡単なことだったんだと気づいたんです。

当時は献立を全部変えなあかんと思っていました。パワーもありますし、毎回頑張る。頑張って頑張ってという料理ばかりで、抜けてへんかった。いろいろやり倒し過ぎてたんです。頑張りすぎるんやね、若い時は。

僕の料理の作戦をいろいろやったんですわ。でもそれではそこそこまでしか行けない。どうやっても“何遍来てもええし、何遍食べてもええ”というのには辿りつけへんかったんです。

で、改めて一度祖父の手本通りにやろうと、祖父の昔の献立をやったら、あーそうかとすごく納得したんです。

40代はがむしゃらにやったから良かった。そして気づいたのが50歳だったから良かったんやと思います。そこから2,3年やってみて、あ、もうこれで間違いないっていう感触がありました。今は確信なんやけども。

でも油断はできひんですよ。まだ全然です。まだ全然やけど、“わかった上での全然”というのと、“まったくわかってへん全然”とは意味が違います。」

▼60歳の悟り

「若い時はパワーもあったし、がむしゃらにやってきました。だからこそ、歳行ってからは、それまでに必死に勉強とか積み重ねとかきっちりしてきたことが活かせるようになってきました。

祖父と菅田先生、二人の名人が「身体の動く最高は50代やけど、ホンマにわかってくるのは60代から」って言うてはったんです。まさに60歳になって、わかってきました。

“抜けるようになった”んです。

“抜ける”というのは、手抜きではなくて、肩の力を抜いて、お客さんが心地よい状況を作ることが出来るという意味です。今までさんざん試行錯誤して、ようやく相手を見て料理する余裕ができたんですね。“ここをちょっとこうしといたらええ”というのが見えてきました。

大体物事は“ちょっと”なんです。それがわかってくると、全部がものすごい良くなります。」

▼70歳に向けて

「物事には、「このレベルまで行くにはこれだけの時間がかかる。」というのがあるんです。

10年経たないとわからないこと。20年経たないとわからないこと。30年経たないとわからないことってあるんです。

正しい勉強を重ねていくから、それだけ時間がかかります。正しい稽古や正しい勉強をちゃんと重ねてこそ花開くということなんです。その時その時の必死やからええんです。わかり過ぎてもアカンのです。

40代は40代の悟り、50代は50代の悟り。それでええんやと思います。

ええもん見て、とにかく勉強してというのがすべてです。

名人と言われる人たちは、腰を落ち着けて、本質を理解して、ひとつひとつをしっかりと積み重ねています。だから止まりません。私の謡曲やお茶の先生もまだまだ進化しています。

名人は進化し続けます。

お茶の宗匠は「お茶がホンマにわかったんは70歳過ぎてからや」って言うてはるんです。そういう先生を見てますから、僕も止まることはないです。」

“間”

「お茶や謡い(謡曲)をやったのには理由があります。

例えば宗匠の素晴らしいお点前というのはどう素晴らしいかということです。決して、流れるように間違えずにやらはったから素晴らしいという訳ではありません。

その動作ひとつひとつに感動があるんです。本当に絶妙なお点前で、思わず身体が前のめりになるくらい引きずり込まれるんです。

京都の祇園町で舞をさせたら三本の指に入ると言われる70歳以上のお姉さんがいて、そのお姉さんの舞も同じでした。舞を見た後は、何とも言えない感動があるんです。

一度、機会があったので、舞のお姉さんに聞いたことがありました。

「姐さん、僕のお茶の宗匠のお点前とお姐さんの舞が終わった後の感動と同じように感じるんですけど、僕らと何が違うんですか?」って。

お姉さんは「それは“間”どす」って言わはったんです。

動作をするだけで、何か空気に余韻が残るんです。何とはなしにええ感じになるんです。

千利休の百集という和歌に、「何にても置き付けかえる手離れは 恋しき人にわかるると知れ(茶道具から手を離す時は、恋しい人と別れる時のような余韻を持たせよ)」ていうのがあります。まさにこれなんです。

料理でも、食べた後に余韻が良くなかったらアカンのです。おいしい料理をつくるというのは大前提。更に、「これ以外にはない程おいしい!」と言ってもらうためには、おいしい料理を作ってそれにふさわしい器を整えて、最高の状態で最高のタイミングで運ぶというのが必要です。

たとえ作ってるところを見せなくても“間”が大切なんです。ちょっとサービスのやり方でも違うんです。大前提の料理があるけども、それをとりまく色んな要素(華、掛もん、お運び、サービス)というのは全部一本の線でつながっています。その“間”を学ぶために、お茶やお唄(謡曲)を学ぶことは、私には絶対に必要なことでした。

書道でも、お茶でも、和に関することって全部つながっています。“間”をわかってるのとわかってへんのは全然ちがう。ええもんを勉強しとかへんことにはもう一つ先へは進めないと思います。」

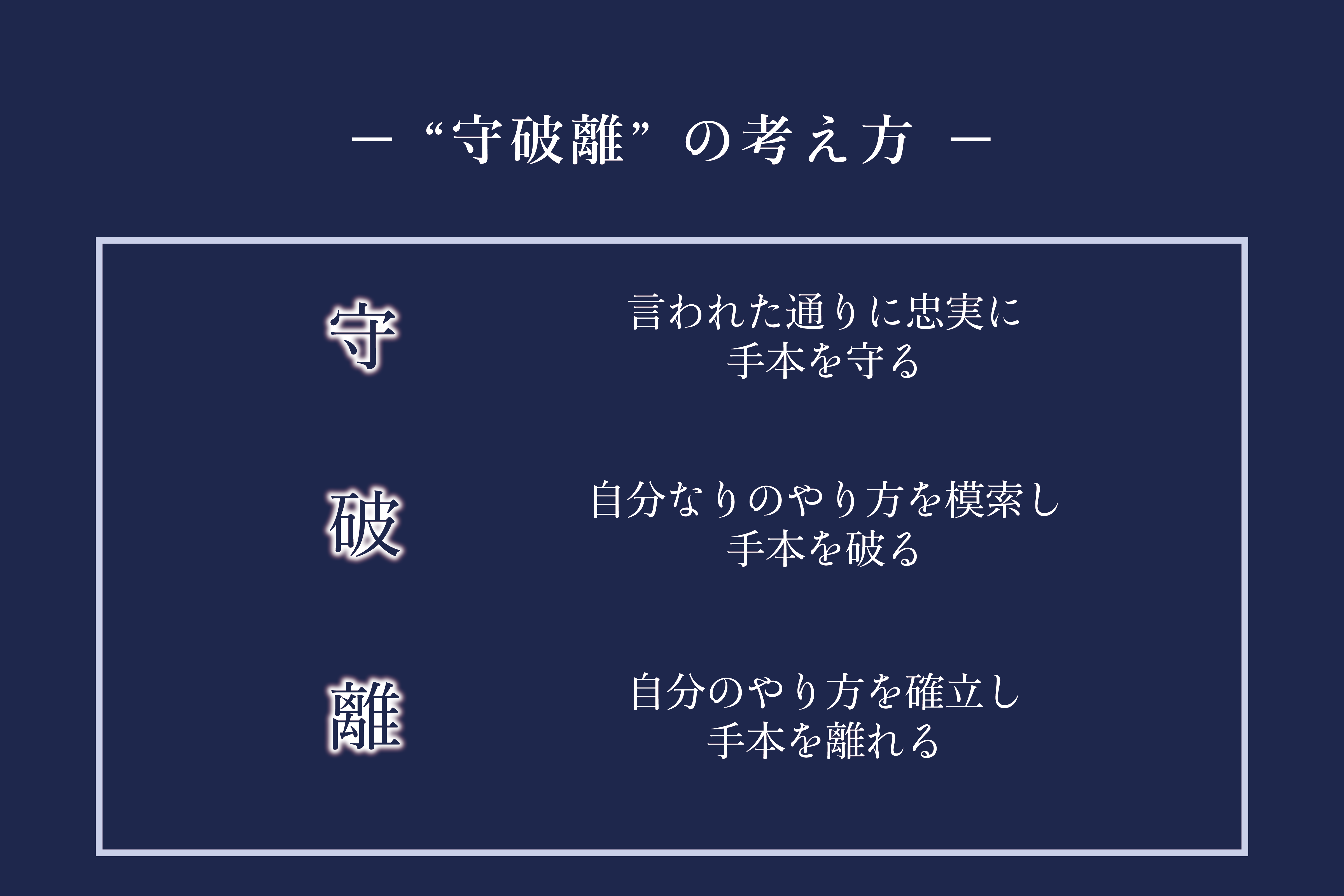

守・破・離

「今の本家たん熊の料理は、私が祖父の理論を勉強し、お茶や謡曲や書道のお師匠さんから学び、それらを統合して、現代に合わせてリメイクしたものです。

それは“守破離(しゅはり)”の考え方です。

まずは言われたことを守って手本通りやる。次に、自分なりにやってみようということで“破る”。自分なりの試行錯誤は大事です。やったらあかんと言われたこともやってみないとわかりません。やったら発見もあります。

そういうのを経て、自分なりのやり方を見つけていくんです。そして、結果的に、元々の手本から離れて、自分のやり方を確立します。

だから絶対に物事には“破る”は必要です。何でも原点はこの“守破離”です。習ったことをできるようになって、そこからどうするというのがすべての課題です。継承していくというのは、コピーでは続きません。自分のもんにするために何をするかというのが大切です。

祖父は、直接的な技術指導は誰にもしませんでしたが、いつも言うてはった「自分でせぇ、やってたらそのうちわかるわ」という言葉の意味はそういうことやったんやと思います。私が祖父から伝承してきたものの裏側には、「先祖のおかげ、祖父母のおかげ」という考えが絶対的なものとしてあります。

技術の先のもっと土台は祖父母、そして先祖からきているので、そこから離れたらアカンと思っています。」

「38歳で“栗栖熊三郎”を襲名した時、「後でわかる」と言われました。当時はわからんかったけど、今はその通りだと思います。そしてこれからの方がもっとわかってくる。

1年経ったら自分も去年の自分やないんです。お茶一服立ててても、感じることが違うんです。だからおんなじことをずっと続けられるんです。

らせん階段みたいなことですね。同じことをやってても、もとに戻るんではなくて、学ぶこと、悟ること、いろんなことがあります。

感性という面では和の芸術としては老成の美学があるんです。特に60歳を超えたら“微妙”がわかってくるから。歳行ったから引退するんと違って、ずっとやってたらええんです。目指すのは熟練の技です。

これまでたくさん祖父の言葉に助けられてきました。

自力っていうのは知れてるんです。祖父母、そして先祖への感謝をすることで、背負ってるもんが大きいことを改めて感じるから、また頑張れる。

これまでいろんなことに挑戦しましたが、結果として見つけた道は、原点である祖父のやり方に戻ることでした。料理の世界に入って、30年かかりました。

私がどんだけ頑張って色々勉強したところで、全ては祖父母の「たん熊」を超えるものではないんです。やはり“祖父母のおかげ”に尽きると思うんです。

私の目指すのは、何回でも「前とおんなじのがもう一回食べたいし来たんや」と言ってもらえる料理です。祖父は何遍続けて来はったお客さんに出す料理でも、ベースはいつも一緒でした。

これとおんなじ献立を来週食べても、また一緒かとは思わない。そこまでいくのは長いんです。私もまだまだなんです。それでも今も挑戦を続けていられるのは、祖父母が言ってた「これでええということはない」という言葉があるからです。

熊三郎にしといてよかったと思うのは、これからなんだと思います。」

“継承する”ということがどういうことなのか、栗栖さんのお話にたくさんの衝撃を受けました。

価値観が多様化する現代で、技術ではなく、魂を継承することに視点を置き、常に全力で動き続ける。人生を賭けて取り組んでいるからこそ、一見関係のない他の分野へ学びの範囲を広げ、その学びのすべては“料理”に帰結する。

“料理の神様”と言われたお爺様の名前を継承する重圧には簡単に共感できるものではないかもしれませんが、覚悟を決めて人生を料理に捧げ、その重圧に悩みながらもしっかりと自分なりの生き方を見つけ出してこられた栗栖さんのお話は心に響きました。

若い時のようなパワーはないけど、経験を積んだからこその熟練の技がある。

「歳行ったから引退するんと違って、ずっとやってたらええんです。」という言葉に、栗栖さんの挑戦は、形を変えて今も、若い時以上にアグレッシブに続いていることを確信しました。

栗栖さんのお話で私が感じた大切なことは3つです。

一つ目は、一所懸命頑張って年輪を重ねること。

諦めずに挑戦を続ければ、迷いや悩みの先に積み重ねたからこそ見える答えが必ずあるということ。

二つ目は、常に視野を広く持つこと。

一見関係のない分野であっても、様々な分野の「いいもの(ホンモノ)」に触れれば、自分の感覚が肥える。その経験の中には、自分の目指すものに必要なヒントが詰まっているということ。

そして、三つめ目は、“抜く”ことと“足す”こと。

本気で取り組み続ければ、年輪を重ねるほどに何を引いたらいいかが見えてくる。がむしゃらな時代を経たからこそわかる“抜き方”があり、それを見い出せた時に、ほんのちょっとの違いを理解し、圧倒的な効果を出すことができるようになるということ。

そして、“抜く”ことができるようになった時、“足す”べきことも見えてくる。

決して驕らず、今ここにいることに感謝し、先祖への想いを忘れない。伝統産業がまだまだ残る京都で老舗と言われ、代が変わってもファンが増え続ける秘訣はテクニックではありません。

これだけの話を聞くことができたことに感謝の気持ちしかありません。

栗栖 熊三郎(くりす くまさぶろう)

1954年生まれ。

京料理界で数々の実績を残した初代の後を私が継ぐ決意をしたのは同志社大学在学中のこと。祖父が亡くなったことがきっかけです。

学業の傍ら家業に携わるため茶道表千家 菅田健三宗匠に入門し、茶懐石を学びました。卒業後、本格的に初代のスピリットを守りたい、その一心で料理と経営に専念。

1991年、熊三郎を襲名しました。茶道、華道、書道、謡曲の稽古にも励み、38歳で料理としつらえをテーマに随筆も記した自著「花宴 京料理 たん熊本家」(柴田書店)を出版。名誉ある賞をいただいた後も、初代伝来の京料理を深めていくことを生涯の仕事とし、精進し続けております。